জয়নুল শৈলীতে নদীবাহিত বাংলার জীবন

-আশফাকুর রহমান - (প্রথম আলো): তখন বাংলায় এসেছে শীতকাল। শুরু হয়েছে পৌষ মাস। মাটিতে নেই আর্দ্রতা। বাতাসে এসেছে শুষ্ক ভাব। ভোরের কুয়াশা মিলিয়ে যায় হঠাৎ। দিনটি ছিল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ২১ ডিসেম্বর। বাংলা মাসের তারিখমতে ৫ পৌষ ১৩৬৫। এই দিনে জয়নুল আবেদিনের ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে বার্ষিক বনভোজনে গিয়েছিলেন মুন্সিগঞ্জের এক চরে। ‘জয়নুল আবেদিন: সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র’ বইতে সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন, ওই দিন ঢাকার সদরঘাট থেকে দুটি লঞ্চে করে সবাই বনভোজনে গিয়েছিলেন। প্রতি বছরের মতো ওই বছরও সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা যুক্ত হয়েছিলেন এই আয়োজনে।

প্রথম আলো গ্রাফিক্স

আনন্দের এই দিনেও জয়নুল আবেদিন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নৌকায় করে নদীর মাঝখানে গিয়ে আঁকলেন নদীতে ভেসে থাকা নৌকার চিত্র। নদীর চারপাশের সামান্য ইঙ্গিতও রয়েছে তাতে। চিত্রকর্মটি আঁকা শেষে নদীর তীরে ফিরলেন তিনি। চিত্রকর্মটিতে বনভোজনে যোগ দেওয়া বিভিন্ন মানুষের স্বাক্ষর নিলেন। সৈয়দ আজিজুল হকের জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে বইতে নদী-নৌকার এই চিত্রকর্মে ১০৬ জনের স্বাক্ষর দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। চিত্র সৃষ্টির এমন আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিল্প ইতিহাসে যুক্ত হলো ‘নতুন’ এক ভাষা। ‘অংশগ্রহণমূলক শিল্প’ ধারণায় বিভিন্নজনের স্বাক্ষরে যৌথতা ও সামষ্টিকতার প্রমাণ তৈরি করে জয়নুলের আঁকা এই চিত্রপট।

বাংলাদেশ নামের এই ব-দ্বীপে জল আর মাটি একত্রে মিলেমিশে গড়ে তুলেছে এক প্রকৃতি-পরিবেশ। যার মধ্যে মানুষ নিয়ে অন্যান্য আয়োজনের গভীর মেলবন্ধনে বিকশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততাময় সম্প্রীতির জীবনশৈলী। অংশগ্রহণমূলক আর নিবিড় সম্পৃক্ততার যে ভিত এই বাংলার মাটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে—জয়নুলের সৃষ্টিও আসলে তাই। সৃষ্টির ‘মালিকানা’ বা ‘স্বত্ব’ সবার হয়ে ওঠা—সবার সম্মিলনে এমন সৃজনশীল প্রয়াস—এই বাংলার প্রকৃতির প্রভাবের এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

বনভোজনে গিয়ে আঁকা নৌকা, কাগজে জলরং, ১৯৫৮

‘বাংলাদেশ জনপদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ বইতে ‘পানি ও পলির দেশ’ শিরোনাম অংশে ভেলাম ভান সেন্দেল লিখেছেন, হিমালয়ের ওপর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকালে দেখা যাবে, পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝামাঝি আছে এক বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি। ‘সুবিশাল ঝলমলে সবুজ এই অঞ্চলই হলো বাংলাদেশ।’ প্রতি বসন্তে হিমালয় পর্বতের বরফগলা পানি মাটি কণার সঙ্গে মিশে পরিণত হয়েছে অসংখ্য নদীতে, যা শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে মিলেছে। পানির সঙ্গে মাটিকণা মিশে গড়ে উঠেছে এই বদ্বীপ—যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত।

নরসুন্দা নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করা জয়নুল আবেদিন আপন নিয়মেই এই নদী এই মাটির প্রতি ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ। তার এই স্বভাবজাত ও স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতি ছিল নদী-নদীবর্তী বাংলার মানুষ-প্রকৃতি-জীবন নিয়ে। ‘নদী’ পরিসর হিসেবে যে বিশালতা, মুক্ততা, ব্যাপ্তি—একজন সৃজনশীল মানুষকে যা প্রভাবিত করবে সুনিশ্চিতভাবেই। এ কারণেই ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কয়েক লাখ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারেননি জয়নুল আবেদিন। নদী-সমুদ্র আর মাটি-জলের সম্পর্কে যে প্রলয়ংকরী স্মৃতি তৈরি হলো, জয়নুল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলার মানুষের জীবনে, প্রাণের আয়ুতে, প্রকৃতিতে এমন বিপর্যয় নিয়ে এঁকেছিলেন বেশ কয়েকটি রেখাধর্মী চিত্র। একই বছর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতিকৃতি এঁকেও এর চারপাশে এঁকেছেন ঘূর্ণিঝড়ে সব শেষ হয়ে যাওয়া মানুষের আর্তনাদের ছবি।

এর কয়েক বছর পর ১৯৭২-৭৩ সালে ’৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতায় আঁকলেন ৩০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রলচিত্র ‘মনপুরা ৭০’। দীর্ঘ এই চিত্রকর্মে তীরে পড়ে থাকা সারিবদ্ধ মৃত মানুষের শেষ অংশে সব হারিয়ে মাথা নিচু করে মাটিতে বসে থাকা একজন মানুষ যেন একটি প্রাণের প্রতীক। এই প্রতীক হয়তো ‘অস্তিত্ববাদী’ ধারণার কথা বলে। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকা এই একা মানুষের সামনে রয়েছে এক উন্মুক্ত পরিসর—এক সীমাহীন দিগন্ত। কোনো প্রত্যাশা নয়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কোনো দোলাচল নয়, যেন আরও বেশি কিছু রয়েছে জয়নুলের আঁকা সেই প্রান্তরে। এমন প্রান্তর না দেখেও অনুভব করা যায় কোনো সংশয় ছাড়াই। নদী-সাগরের এই গভীর যুগল সম্পর্ক জয়নুলের সৃষ্টিকে করেছে অর্থপূর্ণ। তার পুরো শিল্পীজীবনে নদী-মানুষ আর জীবনের সামগ্রিকতার দৃশ্য আজকের সময়েও বর্তমান—মলিন হওয়ার নয়।

মনপুরা ৭০, কাগজে কালি ও মোম, ১৯৭২-৭৩

এই বাংলায় সাম্প্রতিককালে হয়েছে নদীর মৃত্যু, দখল হয়েছে; নদী হয়েছে দূষিত। তবে জয়নুলের আঁকা নদীতে রয়েছে এমন এক শক্তি যা বাংলার প্রকৃতির প্রতি নদীবাহিত জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ‘বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব’ বইতে জেমস জে নোভাক নদীর শক্তি সম্পর্কে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের নদীর রয়েছে এমন শক্তি, যখন যা খুশি সে করতে পারে। এই নদীকে শান্ত করার উপায় নেই। প্রলোভন দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। নদীর কাছে যে প্রার্থনা করা হয়, তা–ও সে দেখে না, শোনে না। নদী চলে তার আপন খেয়ালে। কোনো কিছু প্রাপ্তির আশায় নদীকে ভালোবাসা অর্থহীন।’

জেমস জে নোভাকের ভাষায় বাংলার নদী একই সঙ্গে সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও ভয়ংকরতার প্রতীক। জয়নুলের কাছে নদী মানে জীবন—প্রবহমান, চলতে থাকা, কোথাও না থামার এক বাস্তব কথক। জেমস জে নোভাক বলেছেন, নদীর বহতা-স্রোতে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার কথা। নদীর সূত্রেই লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের আত্মা ও ঐশ্বর্য ছুঁতে গেলে ঢাকা নগরীর বাইরে যেতে হবে, তখনই উপলব্ধি হবে কেন একদা মোগলরা একে “অমরাবতী” মনে করেছিলেন।’ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, বাংলার ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জল-হাওয়া-মাটির সঙ্গে নদীর রূপও বদলায়। এ রূপ সব সময় পরিবর্তিত ও চলমান—ফিরেও আসে। অবশ্য জেমস জে নোভাক বলেছেন, ‘পানি আসলে বাংলাদেশের প্রধান বাস্তবতা।’

‘নদীমুখাস্থিত ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ’—এমন ভৌগোলিক বাস্তবতায় বাংলার মানুষের জীবন নদীকে ঘিরেই—মাটি-পানিই তার কাছে সব। জয়নুলের সৃষ্টিশীল জীবনে মাটি-পানি যৌথতা দিয়েছে প্রাণ, নিয়তিও। জয়নুলের শিল্পীজীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই যার হয়েছে শুরু। এ সময় শিল্পশিক্ষার্থী হিসেবে ১৯৩৩ সালে কাগজে কলমে আঁকা ‘শম্ভুগঞ্জ ঘাট’ ও ‘শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ’ শিরোনামে চিত্রকর্ম দুটি শিক্ষানবিশ পর্বের চিত্রকর্ম। তবে বিষয় নির্বাচনে এই বাংলার জনপদে জীবনযাপনের কর্মব্যস্ততাই মুখ্য। নদীতে চলতে থাকা নৌকা কিংবা নদীতীরে ঘাটে থাকা নৌকা কিংবা ব্রিজে ধুয়া উড়িয়ে রেলগাড়ি যাওয়া এসব চিত্রের বিষয়। ১৯৩২ সালে ‘নৌকা, নদী ও মাঠ’ শিরোনামে আঁকা চিত্রটি বাংলার গ্রামীণ রূপ-সৌন্দর্যকে সুস্পষ্ট করে।

নদীর সঙ্গেই যে বাংলার মানুষের জীবন—তার উদ্যাপনের ‘সব’ আয়োজন—এমন দৃশ্যের প্রতিনিধিত্ব করে জয়নুলের ১৯৫৩ সালে কাগজে রং-তুলিতে আঁকা ‘নৌকাবাইচ’ শিরোনামে চিত্রটি। এক গতিশীল জীবন—মানুষের সরব উপস্থিতি—গতি আর স্রোতের সঙ্গে একাকার হওয়াই এই চিত্রের বৈশিষ্ট্য। নদী-নৌকা জয়নুলের সৃষ্টির যে অন্যতম উপাদান, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৩ সালে কাগজে পেনসিলে আঁকা ‘অনুশীলন’ শিরোনামে চিত্রটি। তখন তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। কিংবা একই বছর কাগজে জলরঙে আঁকা ‘নদী তীরে’ শিরোনামে চিত্রকর্মটি একই সাক্ষ্য দেয়। নৌকা-জাহাজ আর ধোঁয়া ওঠা চুল্লি—সব মিলিয়ে এ চিত্রে নদীকেন্দ্রিক পশ্চিমা শিল্পবিপ্লবের আবহ আছে।

শিল্পবিপ্লব নগরের রূপও বদলে দেয়। বদলে দেয় মানুষে মন ও প্রাত্যহিক জীবন। জয়নুল কলকাতা পর্বে দুর্ভিক্ষ—শহর আর নানা অচেনা মানুষের চিত্র এঁকেছেন। এ সময়ে আঁকা চিত্রকর্মে নদী নেই তেমন একটা। তবে বাংলাদেশে নদীকে অবলম্বন করে এঁকেছেন নানা ধরনের চিত্র। যদিও পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পরগনা ও দুমকায় গিয়েছেন—জয়নুল সেখানে নদীরই খোঁজ করেছেন।

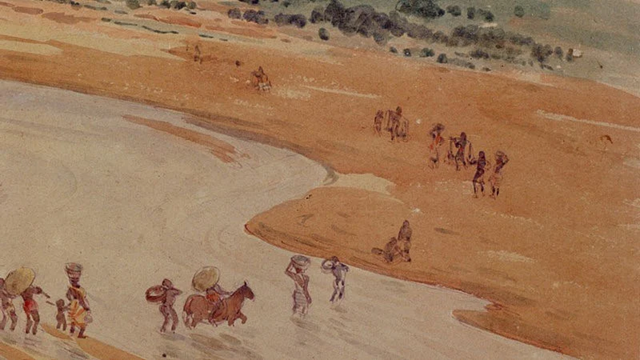

ময়ূরাক্ষী পারাপার, কাগজে জলরং, পঞ্চাশের দশক

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি চিত্রকর্ম হলো, গত শতকের পঞ্চাশের দশক বা ১৯৫১ সালে আঁকা ‘ময়ূরাক্ষী পারাপার’। নদী ও তার চারপাশে মাটি আর জল সমান্তরাল হয়ে যাওয়ায়—নদীর পানি শুকিয়ে আসায় এ চিত্রে প্রকৃতিনির্ভর শ্রমজীবী সারিবদ্ধ মানুষ এক তীর থেকে আরেক তীর পার হয়ে যাচ্ছেন—ফিরছেন গাছপালায় ঘেরা লোকালয়ে। জল-মাটি পার হয়ে মানুষের এমন নিত্যসংগ্রামী জীবনই এই সৃষ্টির প্রতিপাদ্য। কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ যে প্রকৃতি ও নিসর্গের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংগঠিত হয়ে মিলেমিশে বাঁচে—এটাই এই সৃষ্টির মূলকথা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি চিত্রকর্মের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৫ সালে কাগজে গোয়াশে ‘গুনটানা’ এঁকেছেন জয়নুল। এর কয়েক বছর আগে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন ‘স্লেড স্কুল অব আর্ট’-এ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। স্পেসে জ্যামিতিক বন্ধন ও বণ্টনের ধারণা নিয়ে দেশে ফিরলেন। ‘গুনটানা’ চিত্রকর্মে স্পেসে মানুষের শরীরের কোনাকুনি রচনা কৌশল—নদীর সঙ্গে, নৌকার সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ককেই প্রতিভাত করে। পানিতে থাকা নৌকা মাটিতে টেনে নিয়ে আসতে &